「1日1個のりんごは医者を遠ざける」というイギリスのことわざ。

その言葉どおり、りんごは昔から“健康を守る果物”として親しまれています。

今、私たちが食べているりんごは明治初頭に日本へ伝わり、今年でなんと植栽150周年を迎えました。

世界には約15,000種、日本では約2,000種類ものりんごがあり、青森県内だけでも約50種類が栽培されています。そのうち市場に出回るのは約40種類。見た目や味の違いはもちろん、栄養面でも多彩な魅力を持つ果物です。

今、私たちが食べているりんごは明治初頭に日本へ伝わり、今年でなんと植栽150周年を迎えました。

世界には約15,000種、日本では約2,000種類ものりんごがあり、青森県内だけでも約50種類が栽培されています。そのうち市場に出回るのは約40種類。見た目や味の違いはもちろん、栄養面でも多彩な魅力を持つ果物です。

綺麗も健康も、りんごが一番

いま改めて、りんごの健康効果に注目が集まっています。

腸内環境を整える「発酵性食物繊維」、肌の酸化を防ぐ「りんごポリフェノール」など、美容と健康の両方にうれしい成分がたっぷり。

りんごは、毎日の食卓に取り入れやすい“食べる美容法”と言えます。

りんごは、毎日の食卓に取り入れやすい“食べる美容法”と言えます。

医師がすすめる「りんご習慣」

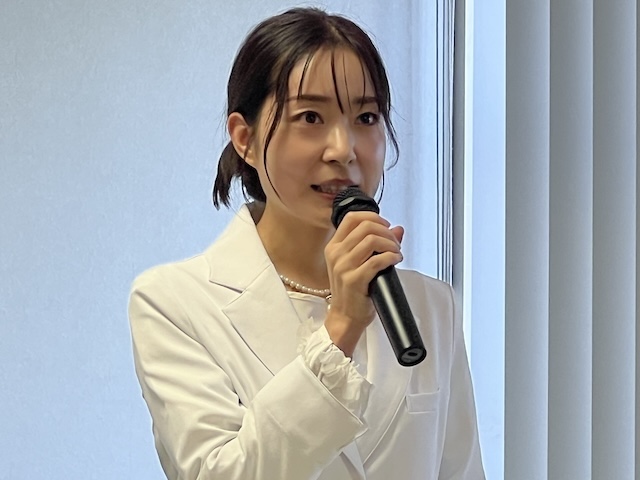

登壇:工藤あき先生(消化器内科医・美腸・美肌評論家)

「1日1個のりんごは医者を遠ざける」この言葉には、しっかりとした理由があります。

りんごには、腸の動きを助ける“食物繊維”、血圧の安定を支える“カリウム”、酸化を防ぐ“ビタミンC”など、体を整える栄養素がバランスよく含まれています。

工藤先生は 「りんごは“ドクターズフルーツ”と呼ばれるほど、健康を支える果物です。毎日くだもの200グラムを目安に取り入れることで、腸と肌の調子が整いやすくなります。」とコメント。

美容も健康も、まずは内側から。 朝食やおやつにりんごをプラスすることから始めてみましょう。

「1日1個のりんごは医者を遠ざける」この言葉には、しっかりとした理由があります。

りんごには、腸の動きを助ける“食物繊維”、血圧の安定を支える“カリウム”、酸化を防ぐ“ビタミンC”など、体を整える栄養素がバランスよく含まれています。

工藤先生は 「りんごは“ドクターズフルーツ”と呼ばれるほど、健康を支える果物です。毎日くだもの200グラムを目安に取り入れることで、腸と肌の調子が整いやすくなります。」とコメント。

美容も健康も、まずは内側から。 朝食やおやつにりんごをプラスすることから始めてみましょう。

栄養たっぷり。りんごの底力

りんごには、水溶性・不溶性どちらの食物繊維も含まれています。

水溶性は腸内で発酵しやすく、善玉菌のエサとなって腸内環境を整える働きがあります。不溶性は腸を刺激し、スムーズな排出をサポート。両方をバランスよく摂れるのが、りんごの大きな魅力です。

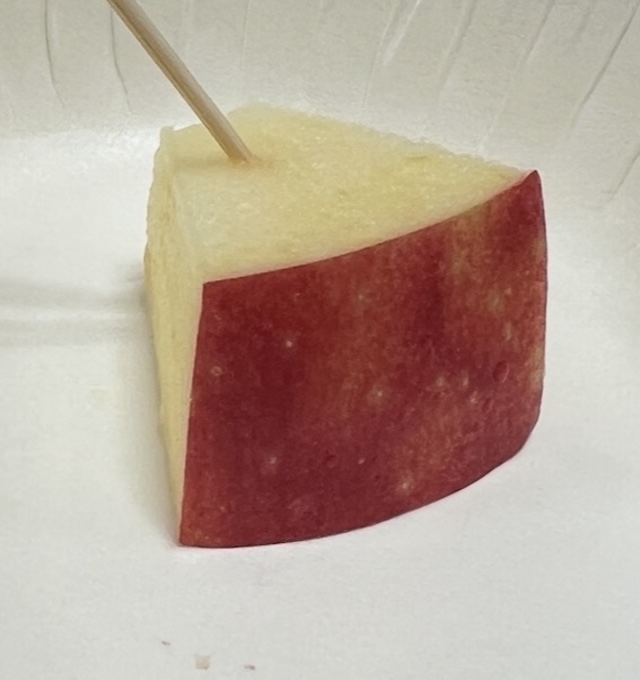

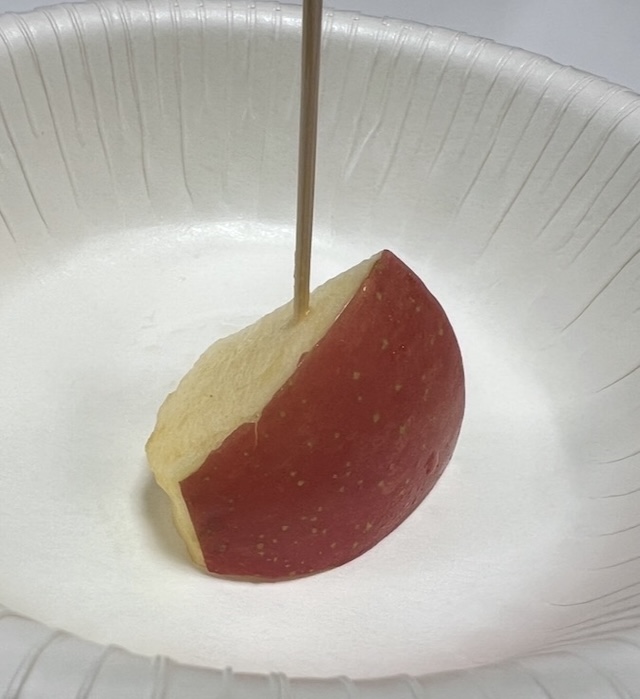

さらに注目されるのが、ポリフェノールの一種「プロシアニジン」。 りんごポリフェノール全体の約6割を占める成分で、抗酸化力が高く、肌のハリや透明感を守る働きがあります。皮の部分に多く含まれているため、できれば丸ごと食べるのがおすすめです。

さらに注目されるのが、ポリフェノールの一種「プロシアニジン」。 りんごポリフェノール全体の約6割を占める成分で、抗酸化力が高く、肌のハリや透明感を守る働きがあります。皮の部分に多く含まれているため、できれば丸ごと食べるのがおすすめです。

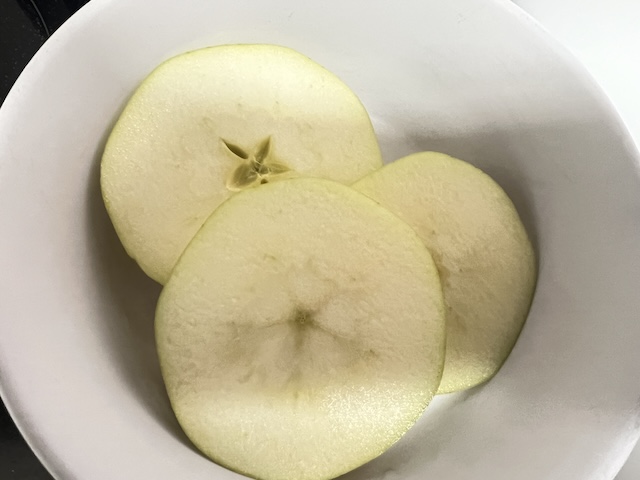

スターカット(横に輪切り)にすれば、皮も芯も残さず食べられます。芯が星型に見える見た目の楽しさもあり、続けやすい健康習慣になります。

腸内フローラと発酵性食物繊維の関係

登壇:内藤裕二先生(京都府立医科大学大学院 医学研究科 生体免疫栄養学講座 教授)

腸内研究の最前線で注目されているのが「発酵性食物繊維」です。 腸内細菌がこの繊維をエサに発酵することで、「短鎖脂肪酸(酢酸・プロピオン酸・酪酸など)」がつくられます。短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の繁殖を防いだり、腸のぜん動を活発にしたりする働きがあります。

「短鎖脂肪酸は健康にも美容にも大切な成分です。ただ、食品から直接摂っても大腸には届きにくい。だからこそ、発酵性食物繊維を多く含む食材を食べて、腸内で短鎖脂肪酸を“自分で作り出す力”を高めることが重要です」と内藤先生。

生活習慣病の予防や美肌づくりにも関わる短鎖脂肪酸。 これからの“腸活”は、発酵性食物繊維を意識して摂ることがスタンダードになりそうです。

腸内研究の最前線で注目されているのが「発酵性食物繊維」です。 腸内細菌がこの繊維をエサに発酵することで、「短鎖脂肪酸(酢酸・プロピオン酸・酪酸など)」がつくられます。短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の繁殖を防いだり、腸のぜん動を活発にしたりする働きがあります。

「短鎖脂肪酸は健康にも美容にも大切な成分です。ただ、食品から直接摂っても大腸には届きにくい。だからこそ、発酵性食物繊維を多く含む食材を食べて、腸内で短鎖脂肪酸を“自分で作り出す力”を高めることが重要です」と内藤先生。

生活習慣病の予防や美肌づくりにも関わる短鎖脂肪酸。 これからの“腸活”は、発酵性食物繊維を意識して摂ることがスタンダードになりそうです。

発酵性食物繊維を摂るには?

りんごには、発酵性食物繊維の代表格「ペクチン」が豊富に含まれています。

ペクチンは腸内の善玉菌を育て、腸内フローラを整える働きがあり、発酵の過程で生まれる短鎖脂肪酸が腸壁を保護し、美肌にもつながることがわかっています。

発酵性食物繊維は、りんごのほかにもオートミール、バナナ、豆類、きのこ類などにも含まれるため、いろいろな食材を組み合わせて、多様な腸内細菌を育てていくのがおすすめです。

発酵性食物繊維は、りんごのほかにもオートミール、バナナ、豆類、きのこ類などにも含まれるため、いろいろな食材を組み合わせて、多様な腸内細菌を育てていくのがおすすめです。

食べ比べて楽しい!青森りんご7選

1. 紅玉(こうぎょく)

明治時代から愛される酸味の女王。キュッとした酸っぱさが心地よく、焼き菓子にもぴったり。加熱するととろけるような甘さに変わります。

2. ジョナゴールド

甘酸っぱくジューシー。果肉がきめ細かく、生でも食べやすい人気品種。夏まで流通する長寿タイプです。

3. 早生ふじ

「ふじ」に袋をかけて育てた品種。紅色が鮮やかで、甘味と酸味のバランスが良く、幅広い世代に人気です。

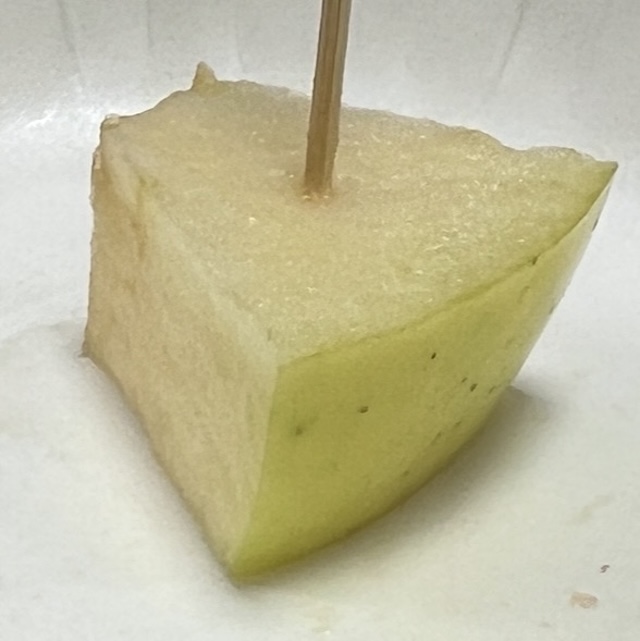

4. 黄輝(こうき)

「ひろさきふじ」の枝変わり。酸味が控えめで、すっきりとした上品な甘さが特徴です。

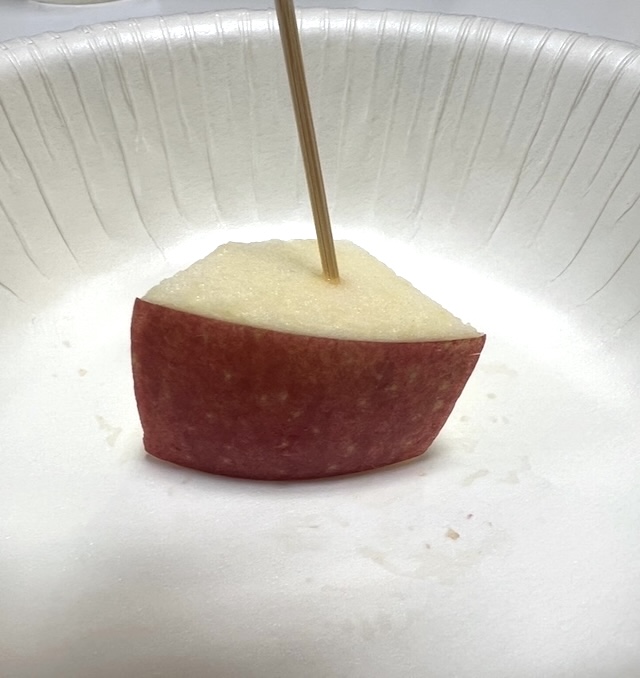

5. おいらせ

蜜が細かく入っていて、果皮の赤みも鮮やか。香りが強く、濃厚な甘味が魅力です。

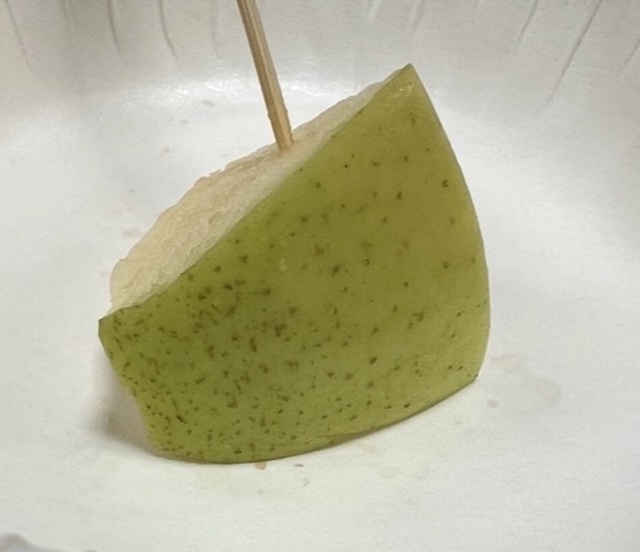

6. シナノスイート

その名の通り“スイート”。サクサクした歯ごたえと豊かな果汁で、ファンの多い品種です。

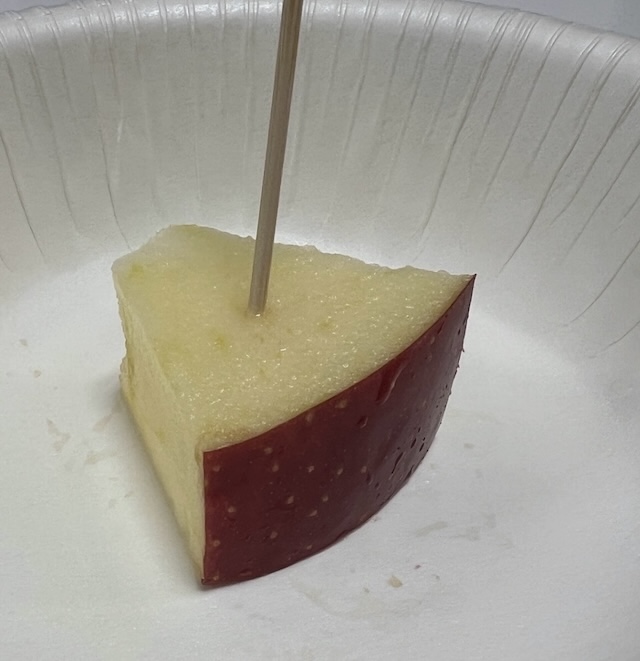

7. トキ

王林×ふじの交配種。糖度が高く、歯ごたえがよい甘口タイプ。香りもよく、人気上昇中です。

りんごマニア「はたんきょー」さんが教える、見分け方のコツ

年間で100万円以上を果物に使うという、りんご愛好家のはたんきょーさん。

おいしいりんごの見分け方について、次のポイントを教えてくれました。

皮にハリがあり、赤い品種は色が鮮やかなものを。黄色系は緑が濃すぎないものを選ぶのがポイント! お尻がクリーム色なら食べ頃ですが、緑が濃いと未熟、黄色が強すぎると過熟のサインです。

何個かりんごを持ってみて、いちばんずっしり重いものを選ぶのがおすすめ。重いりんごは果肉が締まっていて、味も濃い傾向があります。

皮にハリがあり、赤い品種は色が鮮やかなものを。黄色系は緑が濃すぎないものを選ぶのがポイント! お尻がクリーム色なら食べ頃ですが、緑が濃いと未熟、黄色が強すぎると過熟のサインです。

何個かりんごを持ってみて、いちばんずっしり重いものを選ぶのがおすすめ。重いりんごは果肉が締まっていて、味も濃い傾向があります。

保存のコツ

りんごは常温でも保存できますが、暖かい場所に置くとエチレンガスが多く発生し、熟成が早く進みます。長持ちさせたい場合は、冷蔵庫の野菜室での保管がおすすめです。

硬めで日持ちするのは「ふじ」「トキ」「シナノスイート」「シナノゴールド」など。

やわらかくなりやすい「つがる」「ジョナゴールド」「紅玉」などは、購入から1週間以内を目安に食べ切るのが理想です。

りんごは、日々の食卓に自然に取り入れられる“おいしい健康習慣”。 腸を整える発酵性食物繊維、肌を守るプロシアニジン、全身を支えるビタミンとミネラル。どの成分も、美と健康を支える強い味方です。

切って、香って、丸ごと味わう。 今日から“スターカット”で、りんごのチカラをまるごといただきましょう。

一般社団法人 青森りんご対策協議会

https://www.aomori-ringo.or.jp

やわらかくなりやすい「つがる」「ジョナゴールド」「紅玉」などは、購入から1週間以内を目安に食べ切るのが理想です。

りんごは、日々の食卓に自然に取り入れられる“おいしい健康習慣”。 腸を整える発酵性食物繊維、肌を守るプロシアニジン、全身を支えるビタミンとミネラル。どの成分も、美と健康を支える強い味方です。

切って、香って、丸ごと味わう。 今日から“スターカット”で、りんごのチカラをまるごといただきましょう。

一般社団法人 青森りんご対策協議会

https://www.aomori-ringo.or.jp